サンマの美味しい季節

食欲の秋、楽しんでますか?

秋刀魚の塩焼きを囲む食卓

焼き立ての秋刀魚が並ぶと、香ばしい匂いが食卓いっぱいに広がった。

大根おろしとすだちが横に添えられ、秋の夜の食卓を楽しんでいます。

母(40代主婦)

「皮がパリッとして、身から脂がじゅわっと出るでしょ? やっぱり秋は秋刀魚だわね。子どもたちがこうして美味しそうに食べてくれると、焼いた甲斐があるのよ。」

そう言って、箸を進めたあと、冷えた甘口の冷酒をひと口。

「ふふ、脂がすっと消えて……また次のひと口が欲しくなるわ。」

父(40代夫)

「うん、やっぱり内臓の苦味が最高だな。脂がのってるから、皮も香ばしいし。ほら、この冷酒を合わせてみな。キレがあるから、秋刀魚の旨味が余計に立つんだ。」

そう言ってグラスを傾けると、「くぅ〜!」と嬉しそうに声を漏らす。

息子(20代サラリーマン)

「久々の実家飯、やっぱりうまいなぁ。皮がパリッとして、脂が甘い。大根おろしと一緒に食べると、ご飯が止まらないよ。」

父にすすめられて冷酒をひと口。

「おぉ……秋刀魚の脂がすっと消えて、またすぐ食べたくなる。大人の味って、こういうことなんだな。」

娘(20代美容師)

「うん、ほんと香ばしくて幸せになる味。大根おろしをのせるとサッパリして、箸がまた伸びちゃう。」

母にすすめられ、冷酒をそっと口に含む。

「甘口なのにキレがあるから、脂が全然しつこく感じない。秋刀魚の美味しさを引き立てるなんて、すごいなぁ。」

食卓には笑い声が重なり、秋刀魚と冷酒がつなぐ家族の会話が続いていく。

香ばしい匂いと湯気に包まれて、秋の夜はゆっくりと深まっていった。

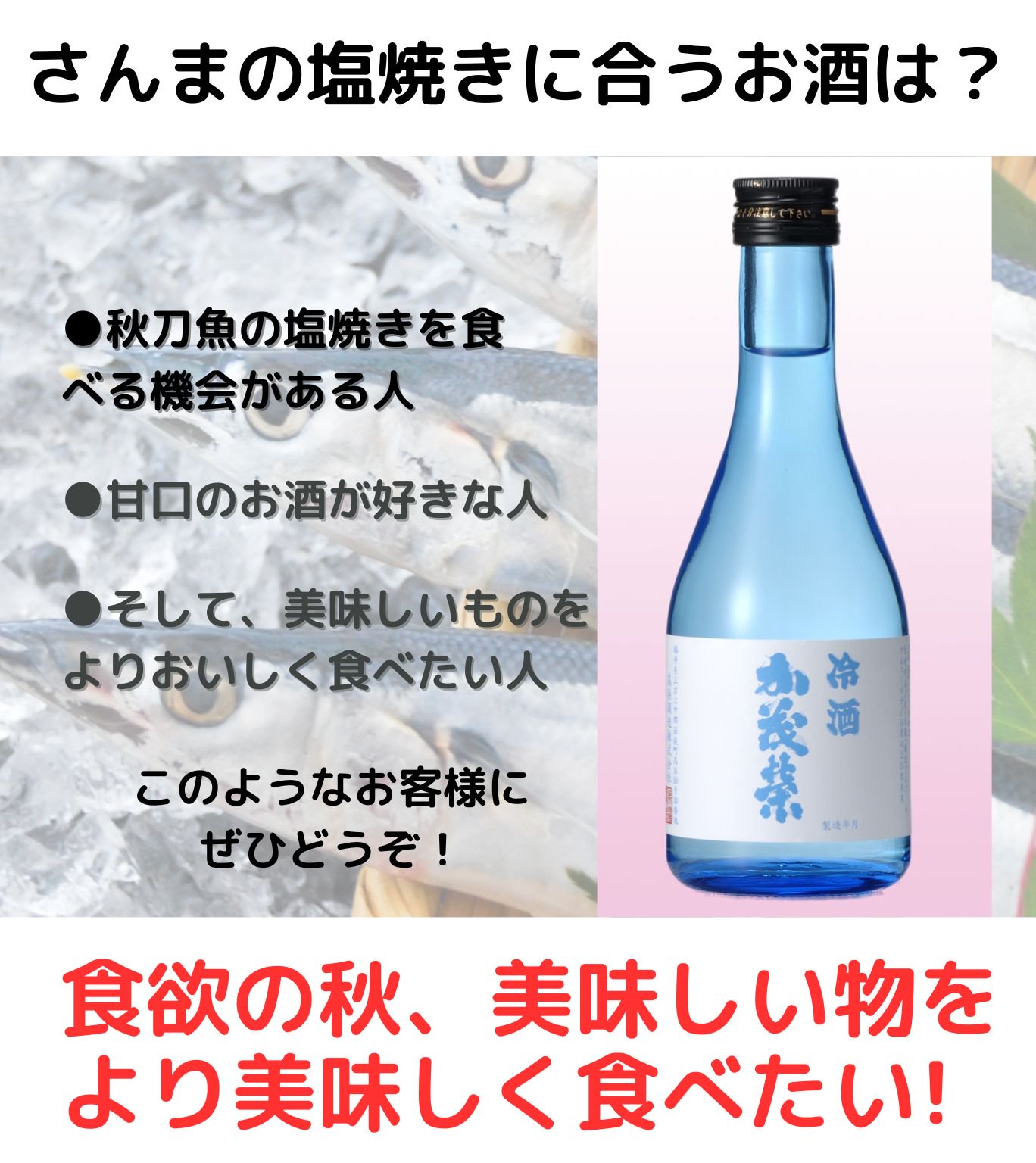

サンマの塩焼き × 甘口日本酒

ずいぶんと楽しそうな食卓ですね。

秋の味覚の秋刀魚の塩焼きを食べているようです。

そして、この秋刀魚の塩焼きをさらに美味しくしてくれてるのが、実は甘口のお酒なんです。

甘口の日本酒は、サンマの塩気や脂の旨味をやさしく包み込み、コクのある豊かな味わいをプラスしてくれるんです。

サンマのふっくらした身に甘口の日本酒を一口、するとその甘さがサンマの自然な風味を引き立て、後味もまろやかにまとまります。特に、脂の乗った部分との相性は抜群で、一口ごとに新しい発見があるような気持ちに。

大根おろしやすだちの爽やかさも甘口の日本酒と見事に調和し、全体のバランスが整うんです。この秋は、少しだけ贅沢に、甘口の日本酒をサンマの塩焼きに添えて、もっと深い秋の味覚を楽しんでみませんか?

美味しい物を食べて、心と体をリフレッシュ!

美味しいものを食べると、やっぱり心も体もリフレッシュできるなって感じます。サンマの塩焼きの、あの香ばしい匂いと、脂がのったふっくらした身を口に入れた瞬間、なんだか心がふっと軽くなる。食事ってただの栄養補給じゃなくて、こうやって季節を感じることもできるんだなって思うんです。

そして甘口の日本酒と一緒に楽しむと、さらに贅沢な気持ちになれるのがまた嬉しい。サンマの塩気や脂の旨味が日本酒の甘みでまろやかに包まれて、疲れた心までじんわりと癒される感じ。忙しかった毎日も、こういう小さな幸せがあるからこそ頑張れるんだなって思います。

美味しいものを味わって、心が満たされると、なんだか明日への活力が湧いてくるんです。自分を大切にする時間、こういうひとときって本当に大切なんだなって、最近改めて実感しています。

今回私が使った甘口の日本酒は、地元のお酒「冷酒加茂栄」です。甘口のお酒は全国的にも製造が少ないようなので、手に入れずらいかもしれません。

もし甘口のお酒をお試しになるようでしたら、ぜひ「冷酒加茂栄」を下のカートに入れるからお試しください。

さてここでご紹介した「冷酒加茂栄」について、ご説明いたしますね。

冷酒加茂栄とは、こんなお酒です

このお酒を造っている鳥浜酒造とはこんな会社です

会社概要

会社名 鳥浜酒造株式会社

法人番号 4210001010948

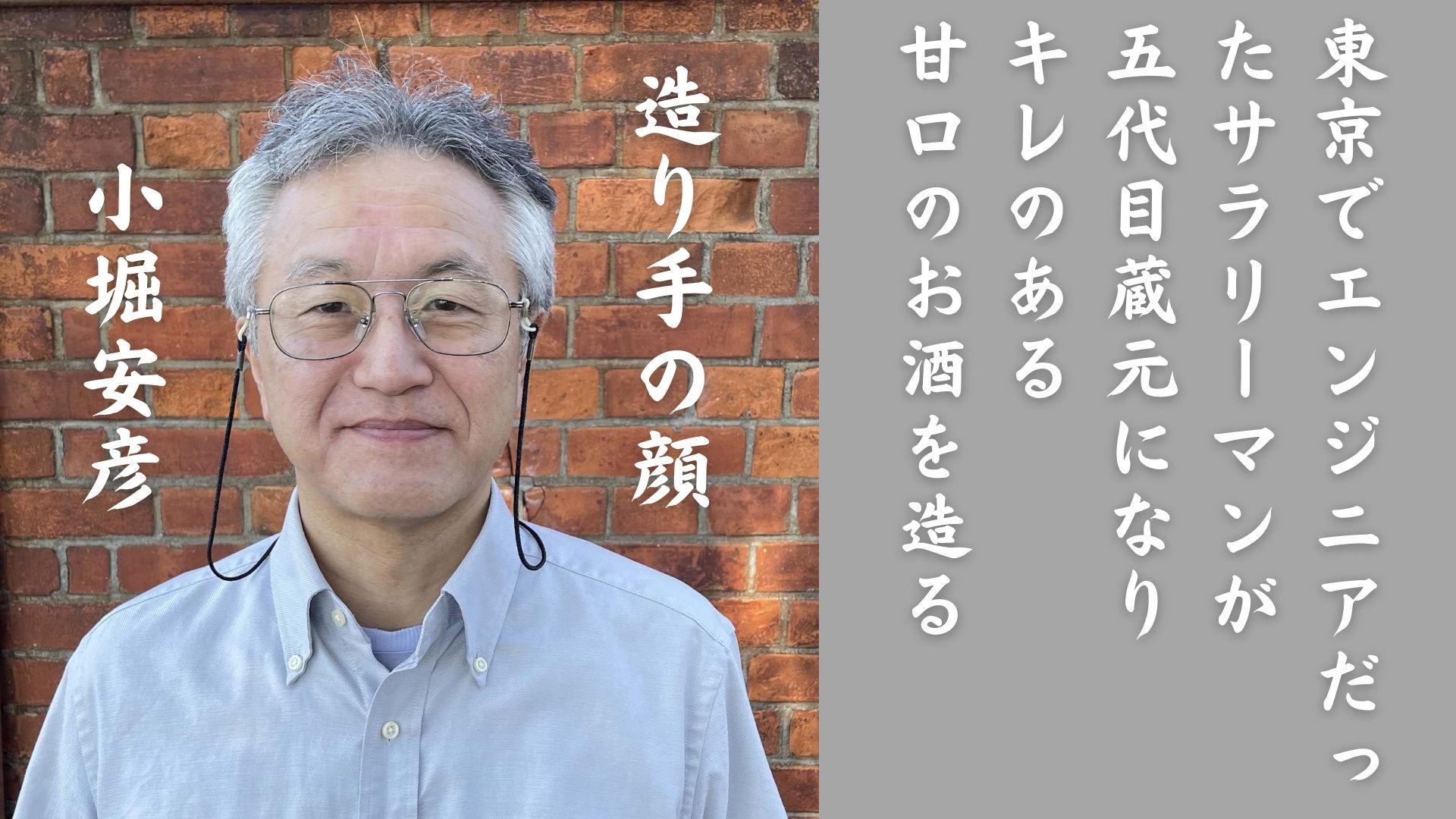

代表取締役 小堀安彦

住所 〒919-1331

福井県三方上中郡

若狭町鳥浜59-30

資本金 1,000万円

創業 1920年

従業員数 5名

登録有形有形文化財の酒蔵で、100年を超えてお酒を造り続けています

創業は大正9年

100年以上の歴史ある企業

大正9年、当時はその生計を漁業と農業に頼りきっていた時代に、米の需要開発、そして地元のお酒の創造を目的として、初代小堀彦五郎を中心に50名以上の株主たちの協力の元、鳥浜酒造は生まれました。

3代目の時代は、簡易上水道の敷設による生活環境の向上と、地域住民の暮らしの中に根付いた取組を行ってまいりました。

登録有形有形文化財の蔵元(2011.10.28 登録)

後世に残す施設群

「鳥浜酒造株式会社の施設群を建築的視点で所見を述べると次のようになる。

この施設群は県内では数少なくなった近代の清酒醸造工場の建築群である。後の増築・改造はあるものの、工場から住宅までを含んだ建築当初の状況を比較的良くとどめている。

また、移築建物と新築建物との寸法・構法などの建築的差異も歴然としており、建築の地域性を考える上でも興味深い。

さらに、既存集落の外周部において、伝統的形態と近代の新しい形態の両者を合わせ持った姿は、景観にも大きく寄与している。」

調査担当者 高嶋 猛(福井大学大学院工学研究科建築建設工学専攻 講師)

(協力:福井大学学生)

指定を受けることになった最大の理由

上記は登録文化財候補調査書の結びであります。平成24年1月29日には記念式典が行われました。

その折、高嶋 猛 先生は、足掛け3年の調査において、国の登録有形文化財の指定を受けることに至った最大の理由は、

「建築物の形態云々よりも、いかに若狭町の地元住民の心に根付いた蔵元であった」と言うことでした。

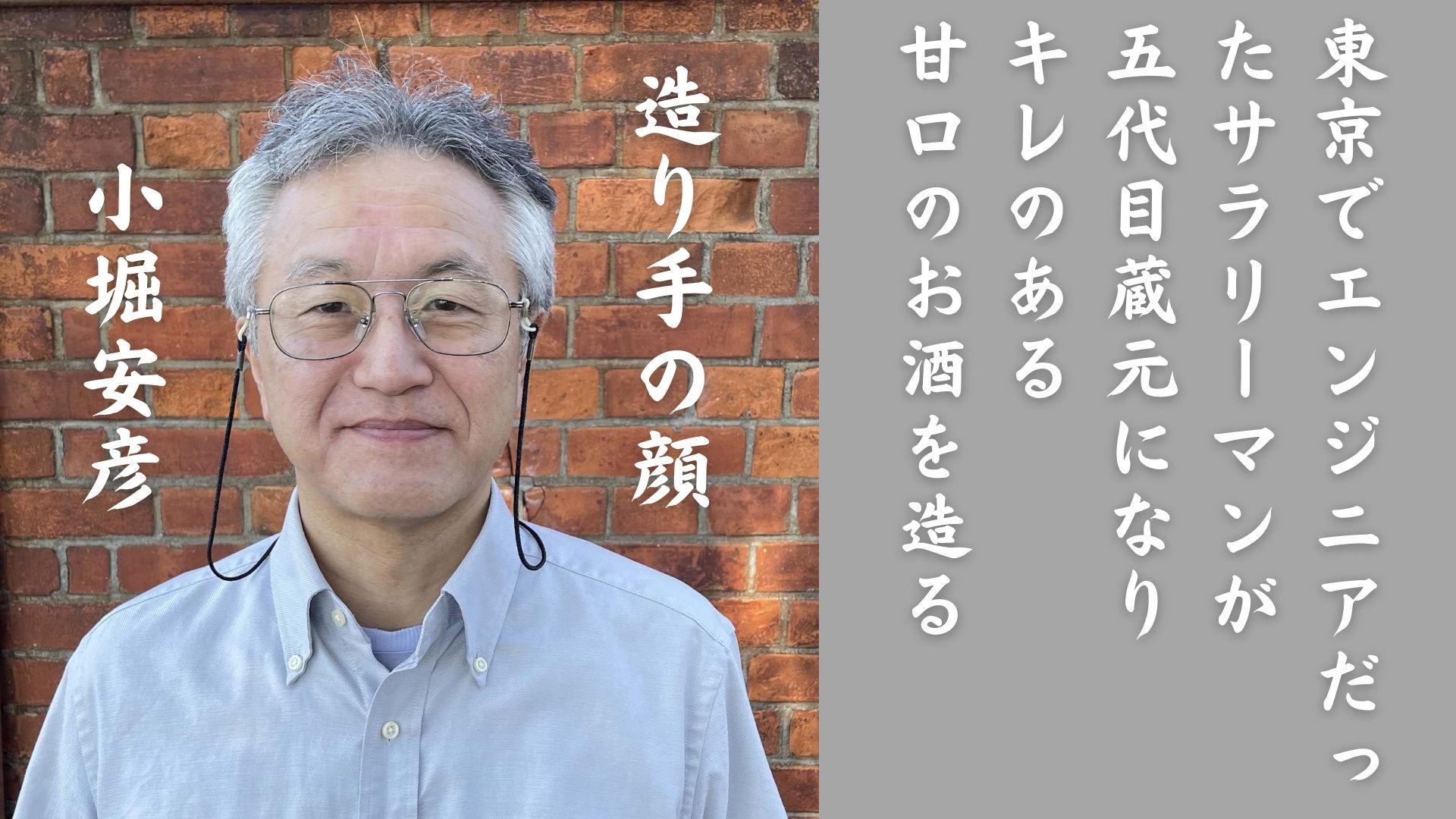

作り手の顔

造り手は元サラリーマン

1963年生まれ、お酒を造る会社に生まれたがプラモデルを造るのが好きだったのか東京のプラスティック成形会社に就職。

先代が急に亡くなったことから会社を継承。いつの間にかお酒を自分で造ることになり、現在に至る。

専門は機械系だったのでお酒の製造に関しては一から学び始めました。

思考方法が機械工学を礎にしていたので、お酒のこれまでの製造に物理的な見方も加えました。

そして「弊社のお酒の特徴は変えず、悪い点をそいでいく」という思いで、毎年製造方法に変更を加えながら造り続け、

「切れのある甘さ」のお酒にたどり着きました。

ぜひ冷酒加茂栄をお試し下さい。

母(40代主婦)

母(40代主婦) 父(40代夫)

父(40代夫) 息子(20代サラリーマン)

息子(20代サラリーマン) 娘(20代美容師)

娘(20代美容師)